Der Verband Deutscher Privatschulen (VDP) begrüßt die grundlegenden Zielsetzungen des überarbeiteten Erlasses zur Beruflichen Orientierung. Die Stärkung praxisbezogener Maßnahmen sowie die durchgängige Begleitung der Schüler:innen im Berufswahlprozess sind bildungspolitisch sinnvolle Ansätze.

Schulen in freier Trägerschaft erfüllen einen verfassungsrechtlich gleichwertigen Bildungsauftrag (Art. 7 Abs. 4 GG). Der BO-Erlass bezieht sich zwar nicht explizit auf diesen Aspekt, entfaltet jedoch durch seine Allgemeingültigkeit faktisch auch für freie Schulen eine Steuerungswirkung. Vor diesem Hintergrund weist der Verband darauf hin, dass dies auch eine angemessene Berücksichtigung der besonderen Rahmenbedingungen freier Schulen erfordert.

Spezifische Hinweise für freie Schulen

Dokumentationspflicht und digitale Umsetzung

Die im Entwurf verankerte Pflicht zur kontinuierlichen, möglichst digitalen Dokumentation der Beruflichen Orientierung stellt einen hohen Anspruch an die technische und organisatorische Infrastruktur. Viele freie Schulen arbeiten mit eigenständigen Systemen oder ohne Zugang zu landeseinheitlichen Tools.

Ein Zugang zu empfohlenen Plattformen oder die Bereitstellung eines universell nutzbaren digitalen BO-Portfolios für alle Schulträger könnte eine sinnvolle Unterstützung darstellen.

Potenzialanalysen und Unterstützungsformate

Der Erlass sieht Potenzialanalysen als verbindliche Maßnahme für allgemeinbilden Schulen vor. Für freie Schulen, insbesondere solche mit geringem Personalschlüssel, ist eine Umsetzung ohne Zugang zu struktureller Unterstützung (z. B. „Profil AC“, Fortbildungen) kaum leistbar. Der Verband regt daher an, den freien Schulen Zugang zu den vom Land geförderten Verfahren einschließlich begleitender Schulungen zu ermöglichen – entweder direkt oder dem Regionales Landesamt für Schule und Bildung. Auch eine vertragliche Kooperation mit öffentlichen Schulen wird grundsätzlich als Option gesehen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch, dass solche Partnerschaften in der Umsetzung bislang nur sehr selten realisiert wurden und der Zugang für freie Schulen dadurch faktisch erschwert bleibt.

Zugang zu Angeboten, Netzwerken und Infrastruktur

Die Rolle von Netzwerken wie der Koordinierungsstelle Berufsorientierung (KoBo), BONI-Modulen oder Jugendberufsagenturen wird im Entwurf gestärkt. Bisher ist die Einbindung freier Schulen in diese Strukturen jedoch nicht systematisch geregelt und die Mehrheit verfügt derzeit nicht über Zugänge zu:

- der berufswahlapp,

- der KoBo-Module (BONI, BOGE),

- Kooperationsstrukturen mit der Agentur für Arbeit oder Jugendberufsagenturen.

Eine verbindliche Öffnung aller BO-relevanten Netzwerkstrukturen für freie Schulen betrachtet der Verband als zwingend notwendig, einschließlich der Zuordnung fester Ansprechpartner in den RLSB und Jugendberufsagenturen. Gleiches gilt für die Beratungs- und Unterstützungsangebote der Regionalen Landesämter für Schule und Bildung sowie dem NLQ (inkl. Schulungsangebote).

Anforderungen an Qualitätsmanagement

KAM-BBS und SchuCu-BBS finden in freien Schulen keine Anwendung. Der Verband erwartet daher offen zu lassen, welche strukturellen Mittel zur Evaluation eingesetzt werden können, solange sie dem Ziel der Qualitätssicherung genügen.

Ressourcenfrage für BO-Koordination

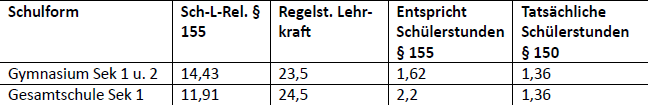

Während öffentliche Schulen für Aufgaben im Bereich der BO mit Anrechnungsstunden in der Vergangenheit ausgestattet wurden, fehlt diese strukturelle Absicherung für freie Schulen. Hinzu kommt, dass freie Schulen i. d. R. keine pädagogischen Mitarbeitenden zur Entlastung einsetzen können, da keine entsprechenden finanziellen Landesmittel zur Verfügung stehen oder nur in einem sehr geringen Umfang.

Sollte den öffentlichen Schulen erneut Anrechnungsstunden für Aufgaben im Bereich der Beruflichen Orientierung gewährt werden, wäre dies eine strukturelle Benachteiligung freier Schulen. Für die Berufliche Orientierung erhalten Schulen in freier Trägerschaft derzeit keine gesonderte Refinanzierung. Die lediglich in geringem Umfang zur Verfügung stehenden Mittel für Schulsozialarbeit bei freien berufsbildenden Schulen sind weder zweckgebunden noch ausreichend, um damit koordinierende oder konzeptionelle Aufgaben im Bereich der BO abzudecken. Vor diesem Hintergrund hält der Verband eine zielgerichtete Verbesserung der Refinanzierung für Querschnittsaufgaben wie die Berufliche Orientierung für zwingend erforderlich – mindestens aber die Ermöglichung alternativer Modelle, etwa über schulformübergreifende Clusterlösungen innerhalb eines freien Schulträgers.

Allgemeine Hinweise

Sprachliche Präzisierung unter Punkt 1.2 (Spiegelstrich 1)

Die Formulierung „unterstützt […] beim Übergang in eine Berufsausbildung oder ein Studium oder bei der Fortsetzung des Bildungsweges“ sollte aus Sicht des Verbands sprachlich überarbeitet werden, da sowohl eine Berufsausbildung als auch ein Studium bereits Formen der Bildungswege darstellen.

Vorschlag: „[…] oder bei der Fortsetzung des schulischen Bildungsweges“ – dies würde den Satz logisch gliedern und den gedanklichen Bezug zu Schulabschlüssen klarstellen.

Hinweis zur Umsetzbarkeit der geforderten Breite und Vielfalt in der Beruflichen Orientierung (zu Punkt 1.2):

Die Zielsetzung, die Berufliche Orientierung breit und vielfältig auszurichten, begrüßt der Verband ausdrücklich. Um jedoch die Angemessenheit und Realisierbarkeit dieser Vorgaben zu gewährleisten, ist es notwendig, den Rahmen realistisch darzustellen:

- Duale Berufsausbildung: Im Jahr 2023 wurden in Niedersachsen über 49.500 neue Ausbildungsverträge geschlossen[1].

- Vollzeitschulische Berufsausbildung: Niedersachsen verfügt über ein dichtes Netz an beruflichen Vollzeitschulen und Fachschulen, deren konkrete Zahl je nach Angebotsrichtung deutlich im dreistelligen Bereich liegt (z. B. Techniker‑, Erzieher‑, Sozialassistent:innen). Diese Angebote ergänzen duale Wege um wichtige Vollzeitoptionen für die Schüler:innen.

- Duale Studiengänge: Für ganz Deutschland weist der BIBB-Datenreport „Duales Studium in Zahlen 2022“ zum Stichtag 28. Februar 2022 insgesamt 1.749 duale Studiengänge aus.[2]

- Studienangebote insgesamt: Die niedersächsischen Hochschulen, Universitäten und Fachhochschulen bieten insgesamt etwa 1.600 (Teil‑)Studiengänge an, inklusive dualer, berufsbegleitender und Vollzeitstudiengänge.[3]

Diese enorme Vielfalt unterstreicht die Breite des Berufsorientierungsangebots. Aufgrund dessen, dass das Spektrum an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten so umfangreich ist, ist es für Schulen faktisch unmöglich ist, sämtliche Wege im Rahmen der schulischen Beruflichen Orientierung umfassend abzudecken. Insofern braucht es eine realistische, ressourcensensible und schulformspezifisch fokussierte Ausgestaltung der Berufsorientierung.

Anderenfalls ist jedoch sicherzustellen, dass Schulen über die notwendigen personellen, zeitlichen und organisatorischen Ressourcen verfügen, um zielgerichtet, kompetenzorientiert und individuell fördern zu können.

Verpflichtung zur Potenzialanalyse (1.2 und 2.1)

Die Rolle der Potenzialanalyse ist im Entwurf zentral, bleibt jedoch in Bezug auf berufsbildende Schulen unklar und widersprüchlich:

- In 1.2 ist von einer „verbindlichen“ Durchführung „nach Bedarf“ die Rede.

- In 2.1 wird wiederum betont, dass die berufsbildenden Schulen diese Analyse durchführen können,

- während unter 4.3 deutlich gemacht wird, dass diese Aufgabe nicht in das reguläre Angebotsspektrum der berufsbildenden Schulen fällt.

Hier wäre eine Klarstellung was nun gelten soll hilfreich.

Berücksichtigung benachteiligter Schüler:innen (2.1)

Im letzten Satz des ersten Absatzes unter 2.1 wird auf „neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler“ abgestellt. Diese Formulierung ist nach Auffassung des Verbands zu eng gefasst. Aus Sicht des Verbandes würde eine Ausweitung auf „benachteiligte Schülerinnen und Schüler“ alle Bedarfsgruppen (z. B. sozial, sprachlich oder familiär belastete Jugendliche) besser einbeziehen.

Der Erlass setzt wichtige Impulse und bietet eine geeignete Grundlage zur Stärkung der Beruflichen Orientierung an niedersächsischen Schulen. Die genannten Punkte verstehen wir nicht als Kritik an der Zielrichtung, sondern als Beitrag zur praktikablen, rechtskonformen und realitätsnahen Umsetzung auch für Schulen in freier Trägerschaft.

download der Stellungnahme

[1] Quelle: LSN, PM Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 2023 vom 05.09.2024, https://www.statistik.niedersachsen.de/presse/zahl-der-neu-abgeschlossenen-ausbildungsvertrage-2023-in-niedersachsen-leicht-gestiegen-235216.html

[2] Quelle: BiBB, Trends und Analysen AusbildungsPlus – Duales Studium in Zahlen 2022, https://www.bibb.de/dienst/publikationen/de/18262

[3] Quelle: MWK, Studienangebote, https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/hochschulen/studium/studienangebote/studienangebote-18487.html